再エネの出力制御とは?抑制措置の対象や対策を解説

太陽光発電設備を導入することで売電収入が得られますが、近年懸念されているのが電力会社による再エネの出力制御です。

再エネの出力制御とは、再エネ設備の発電量を一時的に抑制・停止することで、発電量と消費量のバランスを取るために実施されます。

今年度からは東京エリアでも行われ、これで全国10の電力会社が実施しています。

太陽光発電設備を導入しようとしている企業担当者の中には「出力制御が行われるとどのような影響があるのか」「何か対策方法はないのか」など、不安や疑問に感じている方も多いようです。

本記事では、再エネの出力制御が実施される目的や仕組み、ルールに加えて、対策方法なども解説します。ぜひ参考にしてください。

出力制御とは?仕組みや制御されたら困ることを紹介

出力制御とは、電力会社の要請を受けて発電事業者が太陽光発電所や風力発電所などの発電量を一時的に抑制・停止することです。

電力会社が出力制御を要請する目的は、発電量と消費量のバランスを取るためです。

発電量と消費量のバランスが崩れると交流周波数が乱れ、停電やブラックアウトなどの発生リスクが高まるからです。

発電事業者にしてみると、出力制御によって予定していた売電ができなくなります。

つまり、その分の収入を得られないのです。ただし、出力制御の実施には補償制度が用意されています。

「旧ルール(30日ルール)」「新ルール(360時間ルール)」「無制限無補償ルール」の3つがあり、どのルールが適用されるかによって補償の仕組みが異なります。

「旧ルール」は出力制御の日数が年間30日を超える場合、「新ルール」は出力制御時間が年間360時間を超える場合に売電収入が補償されることになります。

どのルールが適用されるかはそれぞれの電力会社によって違いますが、通常は接続申込日や出力規模に応じて適用されています。

出力制御要請に従わなかった場合はどうなる?

発電事業者は「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(再エネ特措法、FIT法)」に基づいて系統接続を行いますが、再エネ特措法施行規則第5条には「一般送配電事業者からの出力制御の要請を受けたときは、適切な方法で出力抑制に協力する義務がある」とされています。

つまり、電力会社から出力制御の要請に従うことを前提に、系統接続を行っているのです。

出力制御要請に従わない場合は、電力需給契約の解除、固定価格買取制度(FIT)の認定取り消しなどが行われる可能性があります。

出力制御の今後の見通しは?2025年の現状を調査

出力制御は、再生エネルギー発電設備が増加していることを受けて、実施されるようになっています。

2018年10月に九州エリアで初めて実施され、エリアは拡大し続けています。

これまで実施しなかった東京エリアも、2025年に初めて実施する見込みとなりました。

2025年度の現状と、今後の見通しについて見てみましょう。

出力制御の発生状況や各電力会社の状況について

2025年度は、全国10社の電力会社で出力制御が行われる予定です。以下が出力制御率の見込みです。

| 地域 | 出力制限率 |

|---|---|

| 北海道 | 0.3% |

| 東北 | 2.2% |

| 東京 | 0.009% |

| 中部 | 0.4% |

| 北陸 | 2.1% |

| 関西 | 0.4% |

| 中国 | 2.8% |

| 四国 | 2.4% |

| 九州 | 6.1% |

| 沖縄 | 0.2% |

最も割合が大きいのは九州エリアで、最も小さいのが今年度初めて実施される東京エリアです。

2025年の出力制御は改善の見込あり?今後どうなるのか解説

東京エリアが初めて出力制御に踏み切ったことで、今後も出力制御が拡大されるかと思われましたが、実は2024年度に比べて規模は縮小されました。

2024年度と2025年度を比較するために、2024年度の出力制限率と年間制限電力量を表にしましたので確認してください。

| 地域 | 出力制限率 | 年間制御電力量 |

|---|---|---|

| 北海道 | 0.04% | 269万kWh |

| 東北 | 1.3% | 2.1億kWh |

| 東京 | なし | 0 |

| 中部 | 0.3% | 5099万kWh |

| 北陸 | 0.9% | 1652万kWh |

| 関西 | 2.1% | 2.0億kWh |

| 中国 | 2.3% | 2.1億kWh |

| 四国 | 3.2% | 1.6億kWh |

| 九州 | 4.8% | 7.5億kWh |

| 沖縄 | 0.15% | 70万kWh |

2024年度の出力制限量は24.2億kWhでしたが、これに対して2025年度は20億kWhとなっており、4.2億kWhの減少となる見通しです。

また来年度以降に、「優先給電ルール」の見直しなど制度の変更が予定されており、出力制御がされにくい状況が整うと期待されています。

出力制御には優先順位がある!太陽光発電は比較的制限されにくい

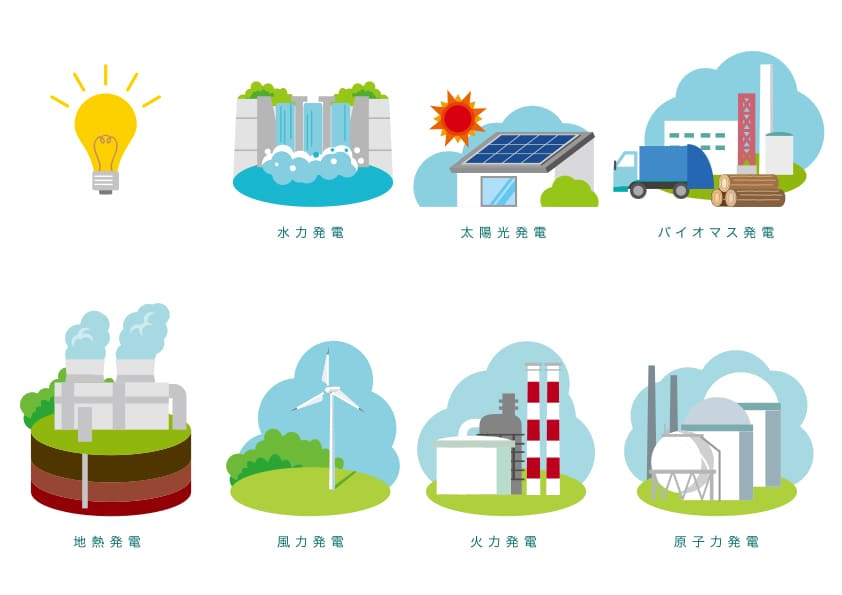

前述したように、出力制御には「優先給電ルール」があります。電気の発電量がエリアの需要量を上回る場合、以下のような順番で出力制御されるルールになっています。

- 火力(石油、ガス、石炭)の出力制御、揚水・蓄電池の活用

- 他地域への送電(連系線)

- バイオマスの出力制御

- 太陽光、風力の出力制御

- 長期固定電源(水力、原子力、地熱)の出力制御

このように現行の「優先給電ルール」では、太陽光発電への出力制御は4番目に行われることになっています。

さらにルールの見直しが行われ、これまで区別していなかった「FIT電源」と「FIP電源」に早ければ2026年度から優先順位が設けられる予定です。

「FIT電源」→「FIP電源」に変更される予定で、「FIT電源」が先に制御要請が行われ、その後に「FIP電源」に制御要請が行われることになります。

つまり、FIP制度を契約している方が、FIT制度の施設よりも出力制御されにくくなると考えられます。

なおFIP(Feed-in Premium)とは「市場連動型価格補助制度」のことで、FITに比べて電力の買取単価が高くなる可能性のある制度です。

出力制御に関する法令「再エネ特措法施行規則」を解説

再エネの出力制御には、再エネ特措法という経済産業省の各経済産業局が管轄する法令が大きく関係しています。

主にFIT制度やFIP制度について定めた法律で、2011年に成立しています。

出力制御については施行規則第5条などで、出力制御ルールの分類や公平性の定義、一般送配電事業者が行う出力制御の見通しの公表などについてのルールが設けられています。

出力制御にならないためにする対策法

再エネ導入量が年々増えており、出力制御量は今後さらに増加される可能性もあると指摘されています。

そこで、発電事業者においては出力制御への対策が必要です。

代表的な方法は「オンライン制御化」と「蓄電池の導入」の2つが考えられます。

ここからは2つの対策方法について詳しく解説していきます。

太陽光発電所のオンライン制御化に対応する

発電所のオンライン制御化とは、発電所のオンオフの切り替えを遠隔でできるようにすることです。

これは出力制御用の機器を取り付けることでできます。

そのため、発電所をオンライン化することで、制御量を抑えられるのです。

2018年に九州エリアで出力制御を実施した際、オフライン制御は前日の午後4時に制御量を確定し、発電事業者が当日の8時〜午後4時まで発電を停止する方法で行われました。

オンライン制御の方が、制御量を約3割低減できたと報告されています。

なお、以下の表が地域別のオンライン制御化の実施状況(2024年9月末時点)です。

| 地域 | 再エネ施設のオンライン制御化の状況 |

|---|---|

| 北海道 | 75.1% |

| 東北 | 66.3% |

| 東京 | 49.2% |

| 中部 | 59.8% |

| 北陸 | 88.6% |

| 関西 | 66.1% |

| 中国 | 82.9% |

| 四国 | 78.3% |

| 九州 | 89.7% |

| 沖縄 | 58.7% |

オフライン発電所の出力制御は、オンライン発電所が代理で行うことも可能です。これを「オンライン代理制御」と言います。

蓄電池を導入して価格が上がる夜間に売電する

出力制御は日中に実施されることが通常ですので、日中に発電した電気を蓄電池に貯めて夜間に売電する方法もあります。

発電した電力を蓄電池に貯めておき、出力制御要請期間が終了した後に売電する方法も考えられます。

蓄電池を導入する際は初期費用がかかりますが、国や自治体の補助金が利用できる場合もあります。

その場合、経済的な負担は軽減されますので、自治体の情報を確認してみるのもおすすめです。

まとめ

太陽光発電設備などの再エネ設備が出力制御されていることについて解説してきました。

売電計画が想定より下回ることになるため出力制御要請は避けたいものですが、再エネ特措法によって義務化されています。

そのため、出力制御を受けることを想定し、その際の損出を出来るだけ抑える方法も把握しておくことが大切です。

今回の記事で紹介した、オンライン制御化と蓄電池の導入を検討しましょう。

しかし、再エネの出力制御は専門性が高いため、対策しきれない点が多く出てくるものです。

再エネの出力制御に困ったら、実績の多いメーカーや業者に相談することをおすすめします。

リープトンエナジーは、全国各地にメガソーラーを含む多数の太陽光発電設備を設置している太陽電池モジュールメーカーです。

コメント