工場や店舗屋根への太陽光パネルが義務に⁉2026年度からの流れや背景を解説

経済産業省は2026年度から、化石燃料の利用が多い工場など約1万2000事業者を対象に、屋根置き太陽光パネルの導入目標を立てることを義務づけます。

現在太陽電池モジュール(太陽光パネル)を設置していない事業者にとっては、どんな義務制度なのか、何から始めればいいのか不安なことも多いでしょう。

この記事では、経済産業省が太陽光発電義務化に踏み切った背景や、具体的な適用内容について紹介します。

太陽光パネルの義務化が不安…

太陽光パネル義務化の背景は?屋根上への発電が推進される理由

日本は脱炭素社会の実現と経済成長を両立する政策で、2040年までに電源構成における太陽光の比率を23~29%にしたい方針を持っています。

しかし、現状の太陽光発電の比率は9.8%と大幅に遅れている状態です。

目標達成に向けて太陽光発電導入を後押ししたい政府が、このタイミングで義務化に踏み切ったことが今回の制度の背景です。

太陽光発電の導入を一気に進める方法としてメガソーラーもありますが、土地や適地に限りがあることから導入できないケースが多くなっています。

日本の総発電量の2~5%をまかなえる可能性を秘めているこの取り組みは、2050年カーボンニュートラル実現に向けた政策としてこのタイミングで実施されることになったのです。

太陽光パネル義務化対象の事業者はどこ?

今回の義務化制度では、化石燃料を多く消費している事業者や施設が対象になります。

具体的には、原油換算で年1,500キロリットル以上のエネルギーを使う、省エネ法に基づくエネルギー管理指定事業者が対象です。工場やスーパー、倉庫に加え、自治体の庁舎等も含まれます。

2026年から実施される導入目標の策定義務化では、全国で約12,000の事業者・施設が対象になるとされています。詳しい情報は随時更新していきます。

豆知識

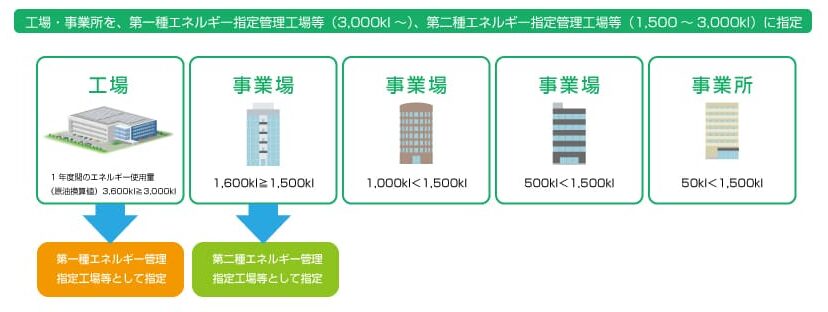

◎管理指定工場等の区分について

工場・事業場単位で年度間エネルギー使用量が1,500klを超える場合は、第一種と第二種に分けられます。

3,000㎘以上で第一種エネルギー管理指定工場等、1,500㎘以上3,000㎘未満で第二種エネルギー管理指定工場等に認定されます。

補足

特定事業者にはフランチャイズチェーンなど同社の合計値で認定されますが、今回対象となる管理指定事業者では、1つの工場・事業場単位で1,500キロリットルを超える場合となります。

太陽光パネル義務化のスケジュールは?

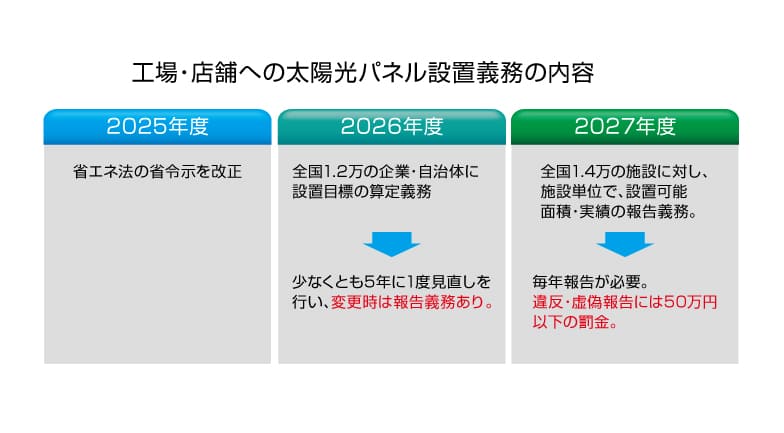

今回の太陽光発電義務化制度は、2段階に分けて実施され、内容が異なります。

2026年度の第一弾では、「どれぐらい発電するか」目標を立てることから始まります。

ここで立てた目標は少なくとも5年に1度見直しが入り、変更した際は報告が必須です。

翌2027年度は、実際にどのぐらい太陽光発電設備が置けるか、もしくはすでに設置したかを報告することが義務化されます。

この報告は毎年行われ、もし虚偽の報告や違反行為があった場合は、50万円の罰金が科せられます。

太陽光義務化の注意点は罰金が発生する可能性があること

2027年度から実施される、施設単位での設置可能面積や実績の報告義務では、違反や虚偽の報告には50万円以下の罰金を科すとしています。

予定の出力数の把握など細かいところまで報告が求められるため、事前の準備が不可欠です。

ただ、どれだけ準備しても、この機会に初めて太陽光発電を導入する施設がほとんどであることから、意図せず違反してしまう可能性も出てくると考えられます。

太陽光発電導入のメリットは?工場などの屋根に設置することで経済効果あり

太陽光発電の義務化で、太陽光発電って本当に導入しても大丈夫なの?と感じる方もいるのではないでしょうか。

太陽光発電は工場や店舗で利用するときに大きなメリットがあります。

- 自家消費で電気代削減

- BCP対策として効果的

- 遮熱効果があるから夏場快適になる

- 節税対策としても活用可能

- 環境への貢献アピールになる

電気料金の変動にほとんど左右されることはなく、電気を使い続けることができます。

電気代が年々上昇を続けているため、店舗経営や工場運用されている企業にとっては特にうれしいポイントですよね。

また、災害が多い日本ではBCP対策として太陽光発電の活用が期待されています。

今回の義務化では、国から補助金が出ることもわかっています。

このタイミングはお得に太陽光発電を導入できる機会となるので、メーカー選びやパネルの種類にこだわって探すことがおすすめです。

工場の屋根上にはどんな太陽電池モジュールが向いている?

工場などの屋根には薄くて軽い太陽電池モジュールが向くと考えられています。

屋根には積載荷重という安全に支えることができる限界の重さがあり、建築基準法により定められています。

屋根の構造や素材、形状によってその重さは異なるため、建物の設計時はもちろん、太陽電池モジュールを置く際も慎重に計算する必要があります。

積雪、風圧、雨などで加わる重さのほかに、屋根上で作業する際にかかる人や機器の重さも考慮しています。

そのため、単純計算でパネルの重さは軽ければ軽いほど多くの枚数を設置できる=発電量が多くなると考えることができるのです。

ペロブスカイト太陽電池とは

軽量の太陽電池モジュールはいくつか種類がありますが、中でも注目されているのが、ペロブスカイト太陽電池です。

ペロブスカイト太陽電池とは、軽量で且つ薄く、曲げられることが特徴の次世代型太陽電池です。

まだ広くは出回っていませんが、様々な形状や場所に設置できるため、今後の普及が期待されています。

また、リープトンエナジーでも軽量薄膜の太陽電池モジュールを取り扱っています。

架台とセットで販売していますので、是非ご確認ください。

>>薄膜軽量モジュール用レール架台セットはこちら

薄膜モジュールのみの販売は行っておりません。架台セットでのご提供になります。

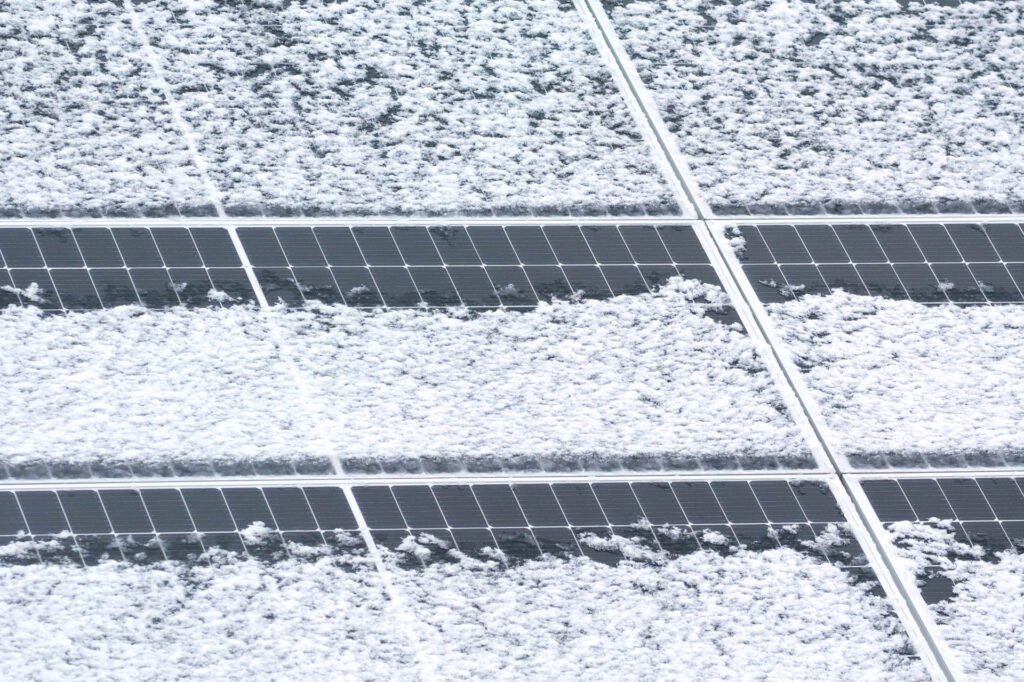

積雪が多い地域には耐積雪用のパネルと架台が必要

積雪が多い地域には耐積雪用の太陽電池モジュールと架台が必要です。

太陽光発電設備は、モジュールが雪で覆われるなどなければ、問題なく発電することができます。

対応していない設備だと、重さに耐えきれず架台が崩れたり、モジュールが曲がるなどの破損が起きる可能性があるため雪国では特に気を付けましょう。

最大積雪量200cmまで対応しているモジュールに長い保証期間がつくため、安心してご利用いただけます。

>>積雪用架台セットの詳細を確認する

太陽光パネル義務化で気になることのまとめ

2026年度から太陽電池モジュール設置の対象になる可能性がある企業は、2025年度中に動き出すようにしましょう。

補助金を活用したい企業は、義務制度や申請に詳しいメーカーに相談して進めることでスムーズに進めることができます。

大手企業の工場屋根をはじめ、多数の設置実績をもとに最適なプランをご提案させていただきます。

補助金の申請実績も豊富なので、初めて導入する方は是非一度ご相談ください。

無料お見積りも受付中!

気になる太陽光の義務化については、Instagramでも紹介しています。是非チェックしてみてください。

リープトンエナジー公式インスタグラムは⇒こちら

コメント