発電効率を下げるPID現象とは?対策方法や見分け方を法人向けに解説

太陽光発電設備の導入を検討する際に、気になる点の一つがPID現象ではないでしょうか。

PID現象とは出力が低下して発電効率が落ちる現象のことを指します。

PID現象の明確な発生原因は不明ですが、発生しやすい環境や条件などはわかっているため、PID現象を最小限に抑えることは可能です。

そこで今回の記事ではPID現象の発生条件などを詳しく解説していきます。

PID現象による発電量低下を回避するための太陽電池モジュール選びや対策方法なども紹介します。

ぜひ参考にしてください。

PID現象が起きにくいモジュールを選ぶなら

リープトンエナジーがおすすめ!

太陽光発電の仕組みについても知りたい方は以下の記事も参考にしてみてください。

PID現象とは?【わかりやすく解説】

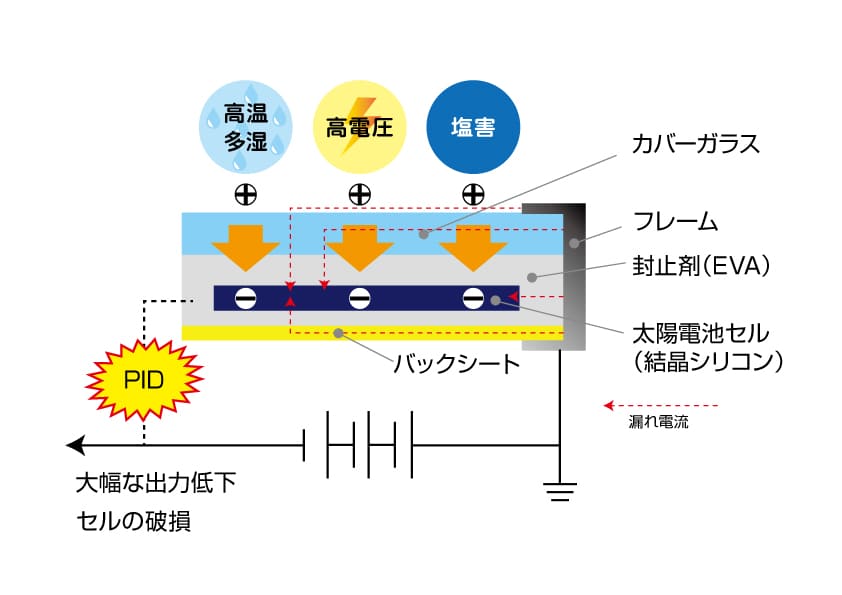

PIDはPotential Induced Degradationの頭文字で、直訳すると「電圧誘発出力低下」ということになります。

特定の条件・環境下で起きる現象で、出力が低下するのは本来流れてはいけないフレームなどに電気が流れる「漏れ電流」が発生するからです。

2007年頃にスペインで事例が報告され、その後世界に広く知られるようになりました。

日本でもメガソーラーが増えたり、太陽光発電設備が大規模化したりしたことで、PID現象の発生事例が確認されています。

電気供給量が減少してしまうと使用電力量や売電計画などに影響が及ぶため、太陽光発電設備を運用する際には対策が必要と考えられています。

PID現象の見分け方

太陽光発電設備の発電量が低下する原因はさまざまありますが、代表的なのは「太陽電池モジュール(パネル)が汚れている」「配線にトラブルが起きている」「パワーコンディショナが故障している」といったことです。

このような問題がないのに発電量が低下している場合にPID現象が疑われます。

PID現象を早期に発見するには、電圧の異常を発見するIVチェッカー(電流電圧特性測定)やサーモカメラなどによる定期的な点検が必要です。

また、稼働状況が監視できるモニタリングシステムも推奨されています。

正常に稼働しているか常時確認できるほか、トラブルが起きた際にアラートで知らせる機能が搭載されているシステムもあります。

これらによって想定していない電圧の異常を見つけ、PID現象の早期発見につなげていきます。

メガソーラーなどの大規模太陽光発電設備で問題となるケースが多い

PID現象が発生する明確な原因は不明ですが、以下の条件・環境下で起きやすいとされます。

- 高温多湿の地域

- 塩分の影響が大きい沿岸地域

- 1,000kW以上の出力を持つメガソーラー、など

また、シリコン半導体基盤を用いた結晶シリコン系の太陽電池モジュールも、PID現象が起きやすいとされています。

PID現象の対策方法【リスクヘッジも重要】

これまで紹介したように、PID現象は特定の環境や条件下によって発生しやすいとされます。

そのため、対策する方法もあります。リスクヘッジの方法について、導入前と導入後に分けて紹介します。

導入前に太陽電池モジュールの種類をチェックする

対策方法の一つは、PID現象が発生しやすい太陽電池モジュールを選ばないことです。

2つのポイントから見てみましょう。

- PID耐性認証を受けている太陽電池モジュール

- N-type両面ガラスの太陽電池モジュール

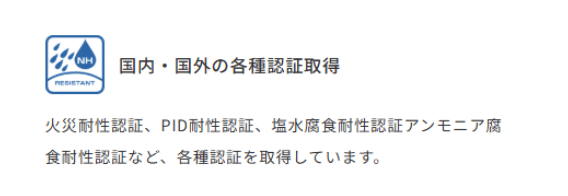

PID耐性認証を受けている太陽電池モジュールを採用する

PID耐性認証とは、第三者機関でPID現象が起きにくいことを認証する制度です。

各試験機関では、PID試験を実施して検証し、認定を行っています。

なお、当社の太陽電池モジュールはPID保護を行っており、ドイツ・ハノーバーに本部を置く国際的な第三者認証機関TÜV NORD(テュフ ノルド)からPID試験認証を受けています。

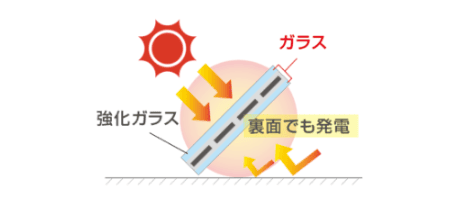

N-type両面ガラスの太陽電池モジュールを選ぶ

PID現象は、本来流れないフレームなどに電流が漏れることで起きます。

そこで推奨したいのが両面ガラスタイプの太陽電池モジュールです。

両面ガラスタイプはフレームがなく、また密封されている状態のため、PID現象を引き起こす湿気の侵入を防ぎます。

そのため、両面ガラスタイプの太陽電池モジュールではPID現象は起きにくいとされています。

なお、当社の主力商品であるN-typeは、両面ガラスを採用しているためPID現象に強いと考えられます。

太陽電池モジュールの導入後はメンテナンスなどが大事

PID現象の発生を抑制するには、稼働中に定期的なメンテナンスを行うなどいくつかポイントがあります。

代表的な3つについて解説します。

- 負極接地を行う

- 定期的なメンテナンスを実施する

- メーカー保証を活用する

負極接地を行う

太陽電池モジュールにはプラス(正極)とマイナス(負極)がありますが、複数枚つなぐことで電位差が大きくなる特性があります。

そのため、太陽電池モジュールのカバー面から漏れ電流が流れこんでしまい、プラスイオンが侵入してしまいます。これがPID現象につながります。

そこで推奨されているのが負極接地です。

負極接地することで太陽電池モジュールの電位が大地に対して正側となるため、PID現象が起きにくくなるのです。

ただし、すべての太陽電池モジュールで負極接地ができる訳ではありません。

その場合は、絶縁トランスが内蔵されたパワーコンディショナなどで対応することも検討しましょう。

定期的なメンテナンスを実施する

PID現象が起きたとしても、何らかの調整で出力が回復するケースがあります。

そのため定期的に点検を行い、出力が低下している場合は、原因を特定して対応するようにしましょう。

なお、太陽電池モジュールのメンテナンスは、高圧連系の場合は6カ月ごとが目安です。

メーカー保証を活用する

太陽光発電設備には、出力保証が付いているのが一般的です。

PID現象によって出力が低下した場合もメーカー保証が活用できるので、メーカーに対応してもらいましょう。

ただし条件や状態によっては、メーカー保証の対象外になることもあります。

事前にどのような場合に対象外となるのか、確認しておきましょう。

PID現象が最小限に抑えられる太陽電池モジュールがおすすめ

PID現象の対策について紹介しましたが、以下のような太陽電池モジュールを採用することで出力低下を最小限に抑えられると考えられます。

- PID耐性認証を受けている

- 両面ガラスタイプ

- 結晶シリコン系以外

また万が一、PID現象が起きたことを考えると、長期間のメーカー保証が付いていることも安心材料です。

通常のメーカー保証は15年〜20年程度ですが、それ以上の保証期間が設けられている製品を選ぶとより安心でしょう。

より長い保証を受けたいなら、リープトンエナジーの「N-type両面発電太陽電池モジュール」がおすすめです。

製品保証が25年で、出力保証は30年と長いため、長期間安心してご利用いただけます。

強化ガラスによる両面発電で、PID現象による減衰率が最小限に抑えられるように設計している点もポイントです。

また、第三者認証機関TÜV NORDのPID試験認証も受けているため、PID現象を避けたい方はチェックしてみてください。

まとめ

今回の記事では、太陽電池モジュールに起きるPID現象について解説しました。

高温多湿や海岸に近いエリアで起きやすいとされています。

対策としては、PID現象を抑えられる太陽電池モジュールが推奨されています。

両面ガラスタイプや、PID耐性認証を受けている太陽電池モジュールを選びましょう。

リープトンエナジーの「N-type両面発電太陽電池モジュール」はPID現象を最小限に抑えられるよう設計されており、第三者認証機関TÜV NORDのPID試験認証も受けています。

太陽光発電設備を新規に導入する、あるいは入れ替えるといった場合はお気軽にご相談ください。

事業規模や要望に合わせて最適なプランをご提案します。

PID現象が起きにくいモジュールを選ぶなら

リープトンエナジーがおすすめ!

- TÜV NORDのPID試験認証クリア

- 出力保証の期間が長い

- 強化ガラスによる両面発電でPIDになりにくい

コメント